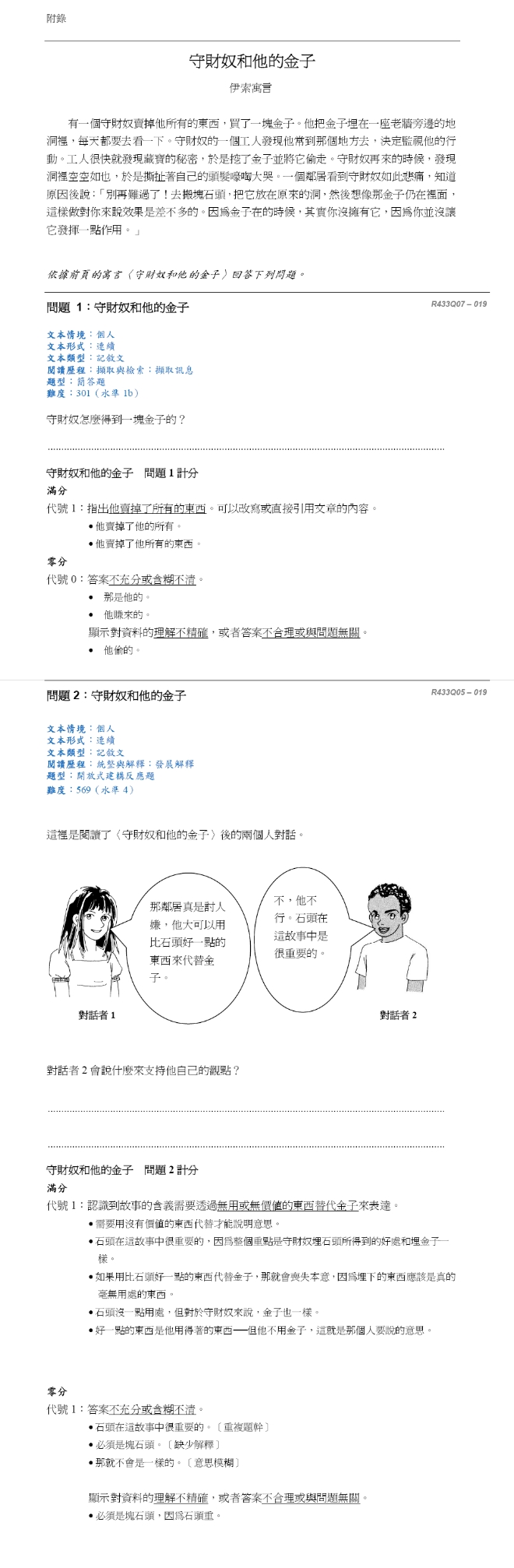

PISA 評量自2000 年開始每三年進行一次調查,每次以一個領域為主,另二個領域為輔,2000年共有43個國家/地區參加、2003年共有41 個國家/地區參加、2006年共有57 個國家/地區參加、2009年共有65 個國家/地區參加、2012年將有68 個國家/地區參加,每個國家正式施測的學生人數約4,500~10,000 之間。PISA評量包括三個方面:閱讀素養、數學素養、和科學素養。PISA 閱讀素養評量共分為三個層面,同時兼顧閱讀的廣度和深度。首先是情境,也就是涉及閱讀行為的各種情境脈絡與目的,包含個人、教育、職業和公共事務四種情境;其次是文本(text),也就是閱讀素材的類型,包含連續與非連續文本(如圖表或廣告)二種;最後是認知面向,也就是讀者針對文本所進行的認知運作,包含擷取與檢索、統整與解釋、省思與評鑑三個類別。附錄為閱讀素養的樣本試題「守財奴和他的金子」。PISA 數學素養以評量15 歲學生運用數學知識與理解來解決不同脈絡情境問題的能力為主,包括常用的運算、數學思考與分析能力,同時也涵蓋代數與幾何等較為深入的內容。PISA 科學評量強調學生在三個層面的能力,包括辨識科學議題(identify scientific issues)、解釋科學現象(explain phenomena scientifically)以及運用科學證據能力(use scientific evidence),這三個層面足以反映現代社會工作對人力素質的要求。

臺灣在2006年開始首次參與PISA評量,PISA 2009是第二次參與這項國際評量計畫。在PISA 2009的評量裡,我國受測樣本包含158所學校(包括國中、五專及高中職),計5831名學生參與,淨應考率達到96.7%。臺灣PISA 2009 學生的閱讀、數學和科學素養表現分述如下:在閱讀素養方面,臺灣學生平均數為495 分,與2006 年的496 分相近。在數學素養方面,臺灣學生平均數為543,比2006年退步6 分,與第四名的韓國並未達統計上的顯著差異。在科學素養方面,臺灣學生平均數為520,比2006 年退步12 分。

PISA 評量除了落實素養取向的評量,PISA 也將全面朝向數位化素養評量邁進。PISA 2012 的紙筆評量將以數學素養為主軸,而使用電腦化進行評量的包括問題解決、數學和閱讀素養。預計 PISA 2015 所有評量方式將全面電腦化。

PISA 自2000 年實施以來,各國教育改革多同時參酌PISA 結果,可見素養取向的評量,大致獲得世界各國教育決策者的認同。對臺灣而言,參與PISA 一方面認識歐盟有關社會需求重要能力的定義,另一方面有助於了解15 歲學生學習素養的整體表現概況,包括學生持續學習的樂趣與態度。由於PISA 創新而真實的評量設計、標準化的抽樣和計分程序以及嚴謹的執行品質監控,大致能說服關心教育統計的產學各界。整體而言,PISA 跨國和跨時間評量結果的比較,受到相當普遍的重視。因此,持續參與PISA 可進一步獲得臺灣教育成效的趨勢統計。期盼臺灣參與PISA計畫能有效拓展國人對PISA 評量設計與結果的認識,協助教育決策者注意教育成效評鑑的客觀資訊,同時激勵學校教師關心PISA 結果所代表的教學改進意涵。面對客觀資訊,我們希望能有效凝聚各種意見和作法,積極提升教育品質,努力厚植國民的關鍵能力和終身學習意願。

附件:全文PDF、全文DOC

回到首頁